ブロンプトンで行く東海道五十三次の旅day8は、ホテルでの爽快な目覚めからはじまりました!ベットで寝るって最高ですね。名古屋クラウンホテルは最高!っとヨイショしたくなるくらい快適でした。そして何よりも楽しみにしていた朝食バイキングへ向かいます。

目次

名古屋メシの朝食バイキング!

これが、名古屋クラウンホテルが誇る朝食バイキングだがや!味噌王国だけあって味噌汁も充実。おかずもいっぱい。ご飯少なめでいきました。

そして名古屋名物。エビフリャーに味噌カツ、あと味噌の煮込みだがや!どえりゃうまいで!最近、ネットカフェで出る無料パン朝食ばかりだったので、久々のまともな朝食に感動しました。そして温泉に入ってチェックアウト時間までくつろいで、いざ出発です。

ルート案内「宮宿から桑名宿は海上ルート」

宮宿から桑名宿の間は、30kmの海上ルートになります。

現在は渡し舟もないため、この日は熱田神宮や七里の渡しを観光したあと、バスで名古屋駅まで移動。近鉄電車で桑名まで行きました。佐屋街道という陸上迂回ルートがあるんですが、かなり大回りするため、今回はこちらを通らないことにしました。

見所は、宮宿側だと熱田神宮や七里の渡し、桑名宿側だと桑名の城下町です。

バスで熱田神宮へ

チャリを袋に入れて、バスで移動します。まずは熱田神宮参拝へ!

バスで移動中にエディオン名古屋本店を発見。中部地方のエイデン、中国地方のデオデオが合併してできた業界3番目の家電量販店グループですね。ここが元の本拠地だったんですね。

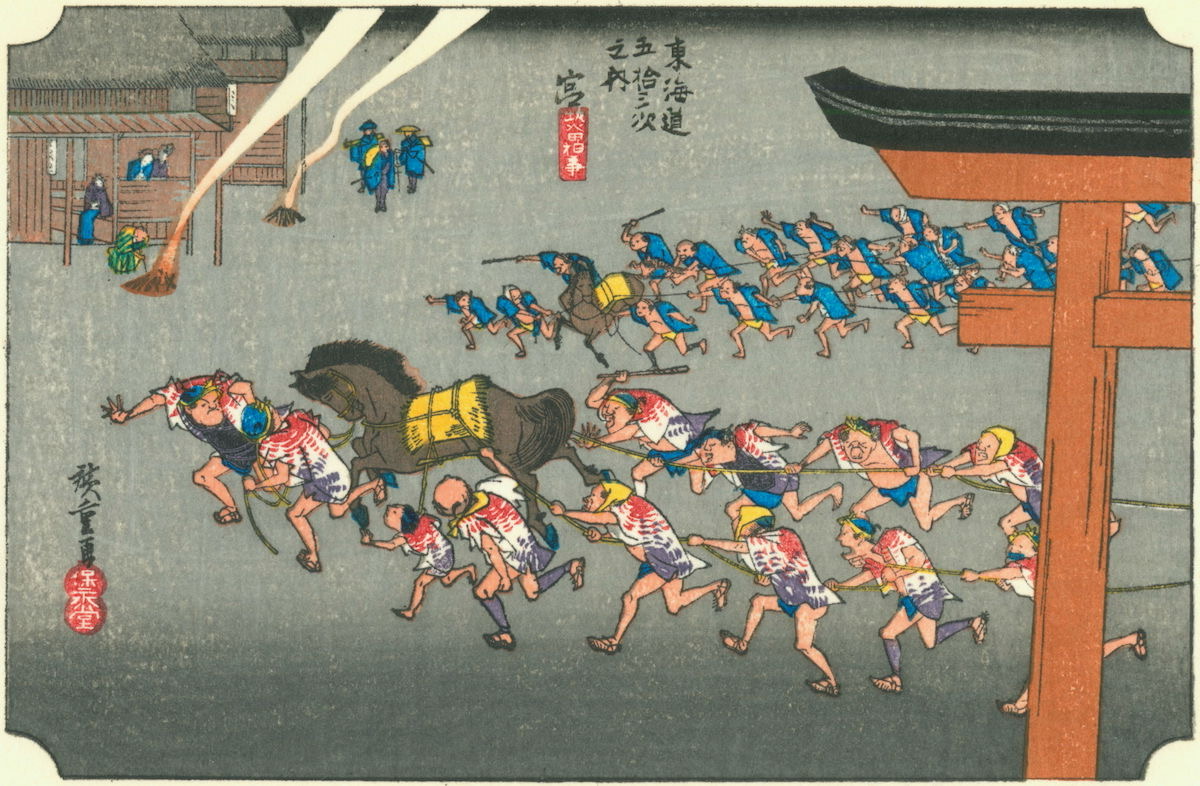

浮世絵 宮宿

熱田神宮の入り口が、宮宿の浮世絵のモデル。夜の馬追い神事というお祭りらしいです。

おそらく同じ場所。鳥居が赤くないじゃん!広重やっちまった案件でしょうか。

向きが広重の絵と反対なんですが、同じような構図になるように撮影しました。

熱田神宮に参拝

鳥居をくぐって初の熱田神宮参拝です。

実は私、家の宗教が神道でして。我が家は、元々は武士だったんで仏教だったと思うんですが、明治の王政復古のビックウェーブに乗り、神道に乗り換えたようです。ちなみに祖父は無宗教で葬式しろって言われてみんな困りました。

水で清めます!ちなみに父は神棚とかを大切にするタイプ。また母がエレクトーン講師だったので夏休みは伊勢志摩にあるヤマハのリゾート「合歓の郷」に行って、伊勢神宮行って、鳥羽水族館に行くのが定番でしたね。

なんてことを思い出しながら、どんどん奥へと進みます。

でかい楠です。弘法大師が植えたという伝説があるそうです。樹齢は千年ほど。

神話でたどる熱田神宮の説明看板。1900年が本当かどうかはさておき、神話からつづく神宮です。おっちゃんが退いてくれないので一緒に撮りました。

おっちゃんがちょっと奥さんに呼ばれた瞬間に撮影。

熱田神宮に祀られているのは、草薙剣という武器で、天皇陛下が即位する時に使う三種の神器のひとつ。スサノオって言う暴れん坊神様が怪物ヤマタノオロチを倒した時にドロップしたレアアイテムと言われていて、「天叢雲剣(アメノムラクモノツルギ)」という名前でした。

なんやかんやあって、のちの時代、天皇が手を焼く暴れん坊の子ども「ヤマトタケル」が東征に行かされる時に伊勢神宮でこの剣をゲット。駿河の国で火攻めにされた時に天叢雲剣で草をなぎ払って脱出したことから、草薙剣と言われるようになったそうです。

その後、ヤマトタケルが東征を終えた帰路。草薙剣をここに置いて旅立ち、そのまま帰らぬ人になりました。それ以来、この草薙剣は、熱田神宮で祀られるようになりましたとさ。ここまでが神話、そしてここから先が歴史です。

なんやかんやあって、平安末期の源氏と平氏最後の戦い「壇ノ浦の合戦」。

平氏側には平清盛の娘の子・安徳天皇がいて三種の神器を持ったまま合戦に。戦に負けた平氏は、なんと三種の神器を抱えて入水自殺してしまいます。

このとき他の二つは見つかったんですが、草薙剣だけは重すぎたのか海の藻屑に。

その後、朝廷は伊勢神宮から献上された剣を草薙剣として三種の神器のひとつとし、熱田神宮に祀ってます。天照大神が宿った剣が草薙剣とも言われていたので、カタチが失われても魂が宿っていることが神器として大切なのかなと思いました。

そんな神話や歴史を思いながら、神社の奥へと進みます。やたらと多いカップルの中を薙ぎ払うよに進みます。火攻めにあったヤマトタケルの気持ちまで体感!

結婚式もやってました。ガチの神前結婚、久々に見ました。だいたい先輩も同級生も後輩もチャペルでしたからね。

本殿っぽいところ。

この奥に草薙剣があるんでしょうか。ちなみに熱田神宮がお祀りしているのは、熱田大神という草薙剣に宿った天照大神らしいです。

帰ろうかなと思ったら、さっきの結婚式が終わったらしく、大行列がやってきました。お二人の幸せを心の底からちゃんと祈りましたからね!

そして馬追いの祭ならぬ、結婚式と鳥居の構図が完成。広重っぽいでしょうか。

もう一度、七里の渡し周辺へ

この数日、疲れのあまり、夜の撮影を適当にしていたためブレブレ写真が多かったんです。そこで再度、宮宿周辺を再撮影に向かいました。こちらがウナギ屋さんの横にあった本陣跡。

こちらが七里の渡しと呼ばれていた港です。

ブロンプトンとともに撮影。この先、東海道は桑名まで海のルートになります。

前日は真っ暗でわからなかったですが、いろんな建造物がありますね。

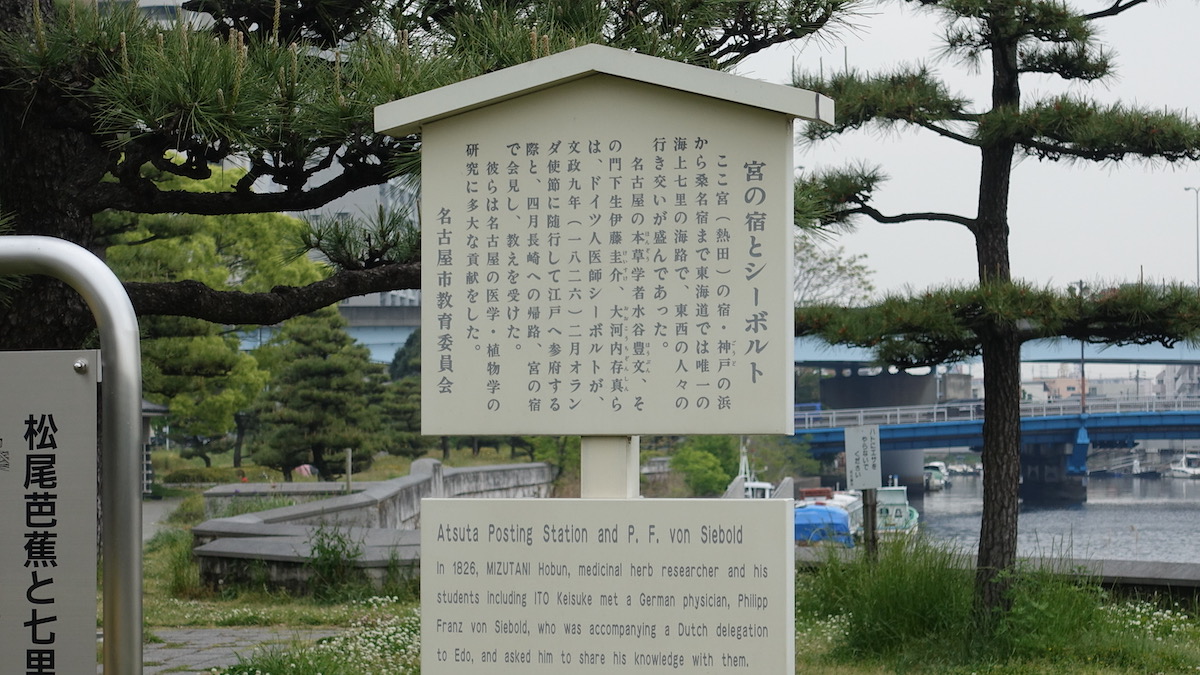

シーボルトが日本に来た時に、本草学者(薬草学)の水谷豊文と門下生たちがここで教えを受けたそうです。藤川宿でもお医者さんの看板を見たんですが、江戸時代の中京地区は医学が盛んだったんでしょうか。

ここでも松尾芭蕉は俳句を詠んでます。この旅、何度目の松尾芭蕉でしょうか。

新しめのモニュメント。旅をしながらずっと思ってるんですけど、こういう中途半端な再現したものっているんですかね。

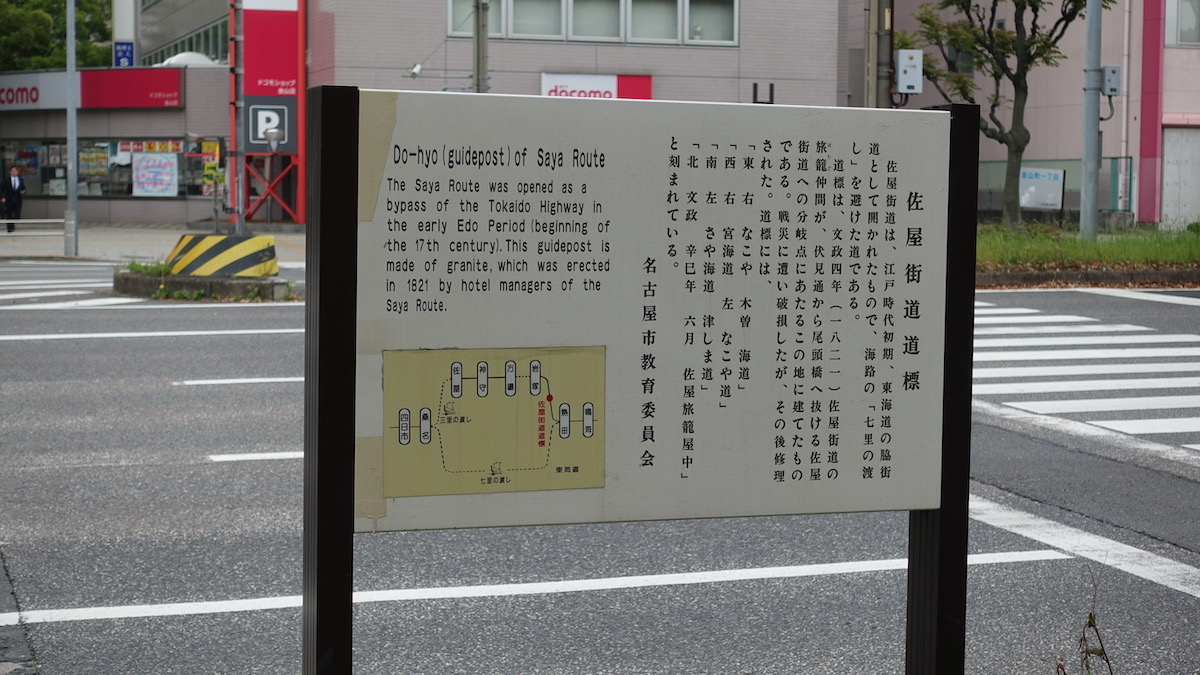

佐屋街道道標

東海道の本ルートは海なんですが、荒れたり、事故も多かったようで、陸路を桑名まで行く迂回ルートがありました。佐屋宿を通るので佐屋廻りや佐屋街道と呼ばれていたそうです。この道標は、東海道から佐屋街道に分かれる場所にあります。

説明看板によると、名古屋の空襲で破損したそうですが修復されて現在も旅人を導いています。陸路を行くのもよかったのですが、ここは現代文明を利用します。桑名まで船より早い乗り物でワープ!

輪行で桑名まで移動!

やってきました名古屋駅。宮宿周辺からバスで移動。名古屋駅から近鉄電車で移動です。この時点で13:00、ちょっと熱田神宮でのんびりしすぎました!

ブロンプトンは本当にこういう時、助かります。折りたためばすぐに電車に乗れるんですから。

これから乗る近鉄電車です。

電車のベストポジションに置けました。

さらば名古屋!

そして桑名に到着!

近鉄桑名駅に到着。時間を見ると14時・・・やばい、今日はほとんど進めないかも。とりあえずここから七里の渡しの桑名側まで向かいます。

でっかい商家

こちらが桑名の商人・諸戸氏の商家です。広くてきれいな日本庭園があるらしいのですが、時間がないので中を見るのはやめておきました。

明治以降も商売をされていたんでしょうね。歴史の変遷がわかる建物が並んでいます。

そして海まで来ました。名古屋方面を撮影。すっかり工業化された風景です。

七里の渡し 桑名側

そして七里の渡し、桑名側の港に到着しました。

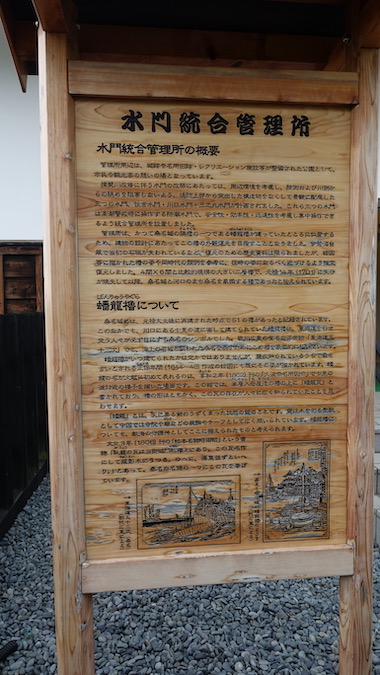

昔の港前に現代の水門が建設されていたのでその説明ですね。下に桑名城の櫓の説明が書いてました。

浮世絵 桑名宿

桑名宿の浮世絵は、船着場から見た海側の景色。港に入ってくる船と、桑名城が見えます。

現代の風景はこんな感じです。船着場の隣がすぐ桑名城なのでそれも含めて撮影しました。

今も船の係留場所として使われている桑名城のお堀。昔からこんな感じで庶民にも使われていたんでしょうか。

桑名の街へ

上陸したであろう人が真っ先に見るのが、大鳥居。ここから先が桑名宿になります。

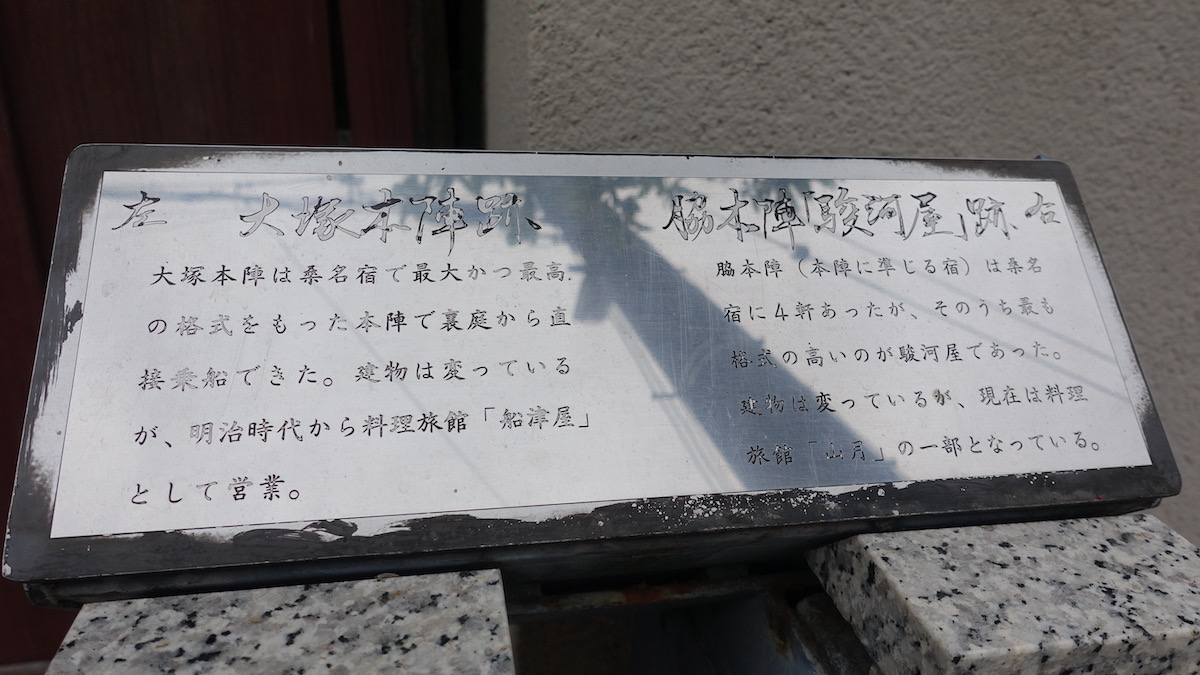

道端に石と金属でできたモニュメントを発見。これが本陣跡でした。

説明文によると建物は変わっているけれど、料理旅館として営業中らしいです。こういう高級旅館に泊まりながら、豪華な東海道五十三次をしてみたいですね。

街を進むと金属の鳥居が現れます。こちらは春日神社の銅鳥居だそうで、木造の鳥居が大風で倒れたあとに作られたそうです。江戸時代に金属で鳥居を作るなんて、お金かかったんでしょうね。

その横には道標のようなものが。

「しるべいし」というものらしく、子どもが迷子になるとここに特徴を書いて貼り紙をします。それで見つけた人が反対側に張り紙をしたそうです。

江戸時代は、かなり大きな宿場町だったので、こういうものができたんでしょうね。

どこまで行っても船着場。お城のお堀をここまで利用しているところは珍しいですね。昔からの伝統なんでしょうか。

お堀沿いにある桑名宿の案内板の前で記念撮影。桑名の町をもう少し散策します。

桑名の宿場町は街道を意識した茶色の舗装と石畳でできています。キレイだし、かなり走りやすいです。

現代の人が建てたであろう道標。

ドンキホーテもビックリの圧縮陳列をするおもちゃ屋さん。

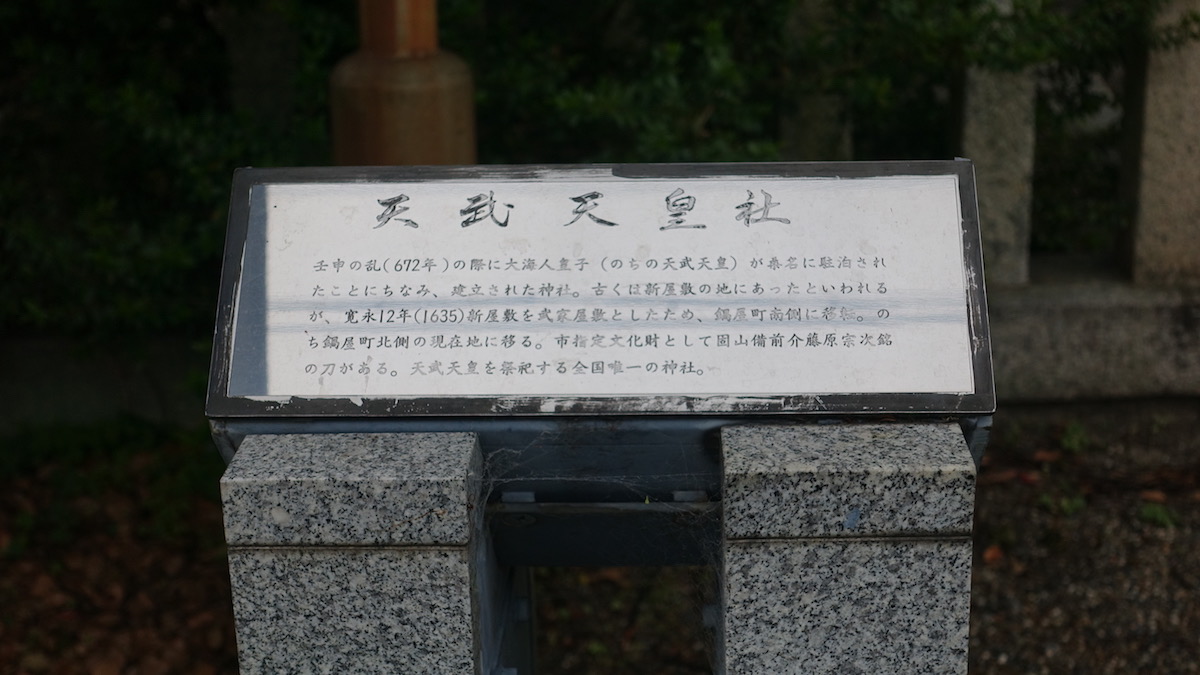

天武天皇社

さらっと通り過ぎようとしたら、天武という文字が見えたので止まりました。

なんと壬申の乱の時に大海人皇子(のちの天武天皇)が宿泊したところが神社になったそうです。

行く先々で明治天皇の碑文をたくさん見ましたが、壬申の乱の時から天皇ゆかり地に記念碑を建てているんですね。

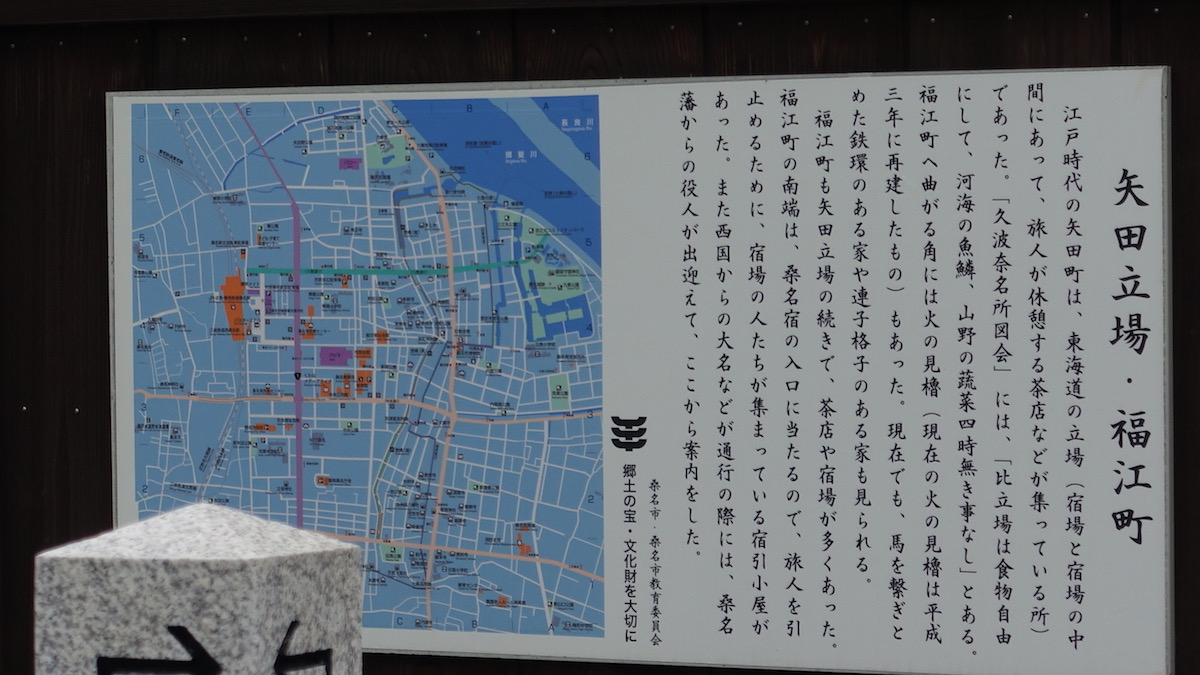

城下町らしいクランクした道を進んで、このあたりが桑名宿の京方見附です。

ここには幕府のお達しを伝える立場があり、さらに火の見櫓があったそうです。

これが火の見櫓の全景。宿場は煮炊きや暖房などで火を使うことが多く、どこも火事に悩まされいたみたいですからね。

立場跡の立て看板。

そしてここから、東海道の自転車旅が再び始まります。

つづく

“東海道五十三次day8-②桑名宿から四日市宿まで”

“東海道五十三次day7-⑦鳴海宿から宮宿まで”

“東海道五十三次day8まとめ・距離・時間・ルート・予算”

“東海道五十三次の旅「日本橋から京都」全行程まとめ!”