ブロンプトンで東海道五十三次の旅、5日目。島田宿を出発し、次は東海道の難所・大井川越えに挑みます。とはいえ、現代では橋があるので、すぐなんですが・・・。ということで、次の金谷宿へ向けて出発です。

目次

ルート案内「4kmの平坦なコース」

島田宿から金谷宿の間は4kmの川越コースです。東海道の難所・大井川ですが現在は橋があるので大丈夫。ただ車道は狭いので、自転車は歩道を走った方がいいです。見所は、大井川直前の川越遺跡。賑わっていた江戸時代を感じさせる街並みが広がっています。

大井川へ向けて

宿場を出てもしばらく市街地です。大善寺前の交差点を直進します。

こういう分岐を見るのにも慣れてきました。右が新道。左の細い道が旧東海道です。

大井川川越遺跡

大井川に近づくと古い町並みになります。このあたりが大井川の川越を待つ施設などがあった所。大井川川越遺跡として保存されています。

奥の建物が川を渡る際の渡し賃などを徴収する川会所。手前の盛り上がってるところが大井川の堤防跡だそうです。

この道が一段高くなってるので堤だったところのようです。この堤ができてから島田の収穫高が上がったとか。治水って大切ですね。

川沿いにある現在の堤防から島田方向を見た風景です。目の前あるのが島田市博物館で、入り口に関所のような入り口があるんです。けれど先を急ぐので見に行かないことにしました。

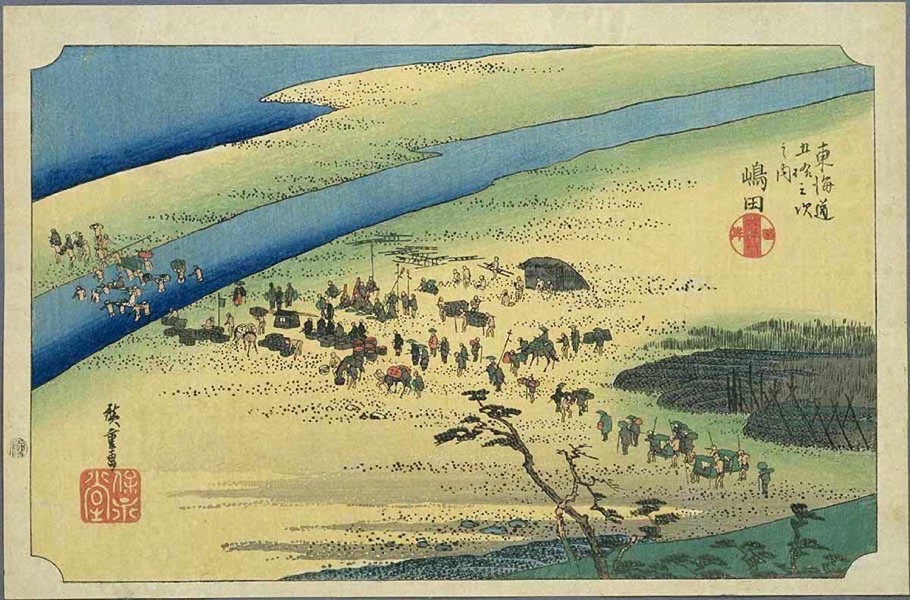

浮世絵 島田宿

ここの浮世絵は川越の風景です。大名行列が大井川を渡るところを描いています。船とかじゃなく歩いて渡るんですね。

現在の風景はこんな感じです。大井川は、めちゃくちゃ川幅が広いので水が見えません。

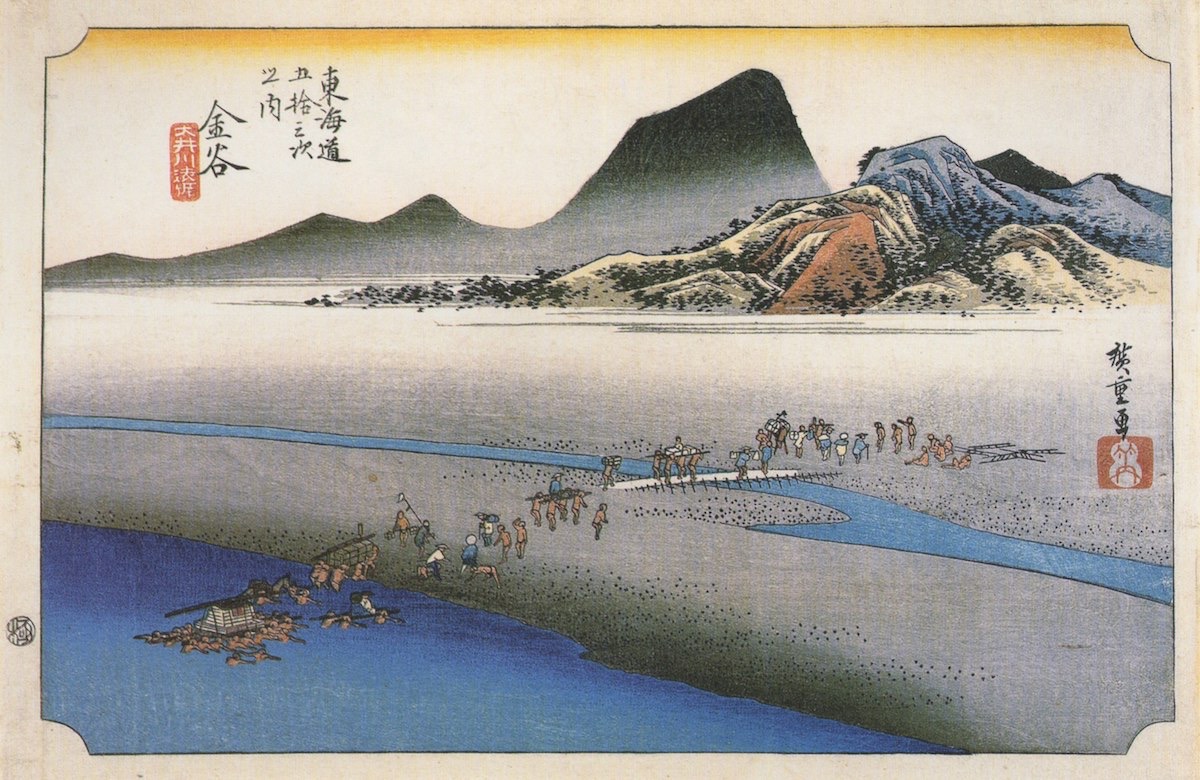

浮世絵金谷宿

ちなみに金谷宿の浮世絵も島田側から見た風景だそうです。小夜の中山という峠をイメージした絵になってるので、奥の山は実際には見えません。

現在だとこんな感じでしょうか。高い山はないですね。実際、この次が峠越えなので、心の中の景色が見えたのかもしれません。

大井川を渡河!

ということで大井川を渡ります。現在は橋があるので、川は大きな障害になりませんね。

今までの経験を受けて、車道を走ると危険なので歩道側を走ります。古い橋でそこそこ高いので下を見ると怖い。しかも長いです。

大井川を渡河して、島田側を見てみました。岡部宿からスイスイ進めただけあってやはり広い平野ですね。

再び東海道へ

この前の道が渡河した金谷側の東海道です。こちら側には、遺跡などが残ってないようですね。

しばらく進むと、水上公園という名の公園がありました。こちらに仲田源蔵の像。

明治になって大井川の川越が自由にできるようになり、多くの人足が失業しました。そこでこの仲田さんが自ら東京に直訴して、牧之原の開墾を願い出たそうです。お茶の静岡を切り開いたひとりとのことでした。

川越に関する和歌の碑。

川越をする絵。島田側と違い川越の施設は残ってない代わりに、こんな公園が作られていました。

公園を後にして、旧東海道を進みます。

しばらく進むと、東海道の横に一本の立て札が立てられていました。

ここには加藤家という江戸時代の建物があったそうです。金谷側には川越の遺跡がないそうなんですが、ここにあった家がどうも川越の貴重な遺跡かもしれないということが調査の結果わかったそうです。現在は安全上の理由で解体保存されており復活させようと地元の方々が頑張っておられます。

金谷宿に到着!

この付近が金谷宿の江戸方見附があった場所です。今は川を渡ればすぐに着く距離なので通過点ですが、当時は川越を待つ人々で賑わっていたんでしょうね。

ちょうど五月の節句の時期だったため、鯉のぼりが川の上に掛けられていました。

金谷の街並みです。この辺りから峠に向かう上り坂が始まります。

こちらが本陣跡。少し本陣の雰囲気を再現されている公園になっていました。

金谷の一里塚

ここの一里塚は宿場の中にあったようです。現在はこの木の立て札のみとなっています。

金谷宿の出口へ

この先に橋があるんですがそこが金谷宿の京方見附あとになります。

橋のところの立て札です。昔は木の骨組みの上に土を固めた土橋だったそうです。

橋を渡ってから振り返って撮影しました。現在はコンクリート製ですね。

陽がかなり傾いてきたため、金谷宿でもほとんど観光せず通過することにしました。けれどこの判断は、後から考えると正解。なぜなら次の峠、小夜の中山がかなり過酷だったからです。

つづく

“東海道五十三次day5-⑥金谷宿から日坂宿まで”

“東海道五十三次day5-④藤枝宿から島田宿まで”

“東海道五十三次day5まとめ・距離・時間・ルート・予算”

“東海道五十三次の旅「日本橋から京都」全行程まとめ!”